Por Pablo Escudero

Fui solo dos días a la Facultad de Letras, allá por el 2002. En la segunda clase del ingreso la profesora contó la siguiente anécdota. Un señor sucio, con olor a vino y la camisa traspirada y afuera del pantalón, se había presentado en su puerta para, invocando las dotes de poeta, venderle unos libritos autoeditados. Como docente de la carrera debía advertir que esa imagen lastimosa no tenía nada que ver con la literatura, era su deber rechazar el estereotipo decadente del poeta etílico, rotoso, que camina por los márgenes más escabrosos de las buenas costumbres.

Dejé la carrera y comencé a trabajar de secretario en un estudio jurídico. Una tarde, abrí la puerta y conocí al estereotipo cuestionado: Carlos Vladimirsky. En efecto, tenía olor a vino. En efecto, su aspecto exterior era desaliñado. En efecto, se autoeditaba (quería, y a las semanas siguió queriendo cobrar un par de títulos dejados a mi tío en concesión forzosa). Claro, lo que no dijo la profesora fue que, con ojear unas páginas, uno comprendía que la poesía de Vladimirsky era extraordinaria, que, como en su caso, pocas veces el surrealismo había moldeado una subjetividad tan sensible, frágil, delicada, una materia humana que, para que no se quiebre, el género, el estilo de Apollinaire parecía tocar con puntas de algodón.

Dejé el estudio jurídico y comencé a trabajar de mozo en Paladar Negro. Entonces conocí a José Bochini. Pepe también era poeta callejero pero, en lugar de puerta en puerta, iba de bar en bar. Su metodología era la siguiente. Dejaba sus libritos en las mesas (sin bolsita, si le ponía no vendía ni uno), esperaba en un umbral vecino (mientras fabricaba señaladores escribiendo poemas en rectángulos de cartulina), pasaba de nuevo por las mesas para recoger la plata o los libritos rechazados (que se iban adobando de cerveza y mozarela). Los armaba en Copy Fast a 12 pesos y los vendía a 15 (agreguémosle ahora un cero). Vendía aproximadamente 15 en cada salida y salía dos veces por semana, es decir, en un año vendía cerca de 1500 poemarios, salvo Fabián Casas, más que cualquier otro poeta argentino contemporáneo. Unos años después ganó un concurso y la Municipalidad le editó gratis 300 libros. Como ya no giraba en los bares, vendió 20 libros en cuatro años.

Con el concurso el Estado municipal, infructuosamente, año a año intenta lavar sus culpas con la literatura santafesina: escribe las bases, convoca el jurado, anuncia las menciones y los ganadores.

Ahora bien, ¿existe la literatura santafesina? ¿Tiene ciertas notas intelectivas propias? Teniendo en cuenta el canon de Saer, ¿es el río, la costa, el camalote, el junquillo eso que la caracteriza? ¿No hay río, costa, camalotes, junquillos en casi todos lados?

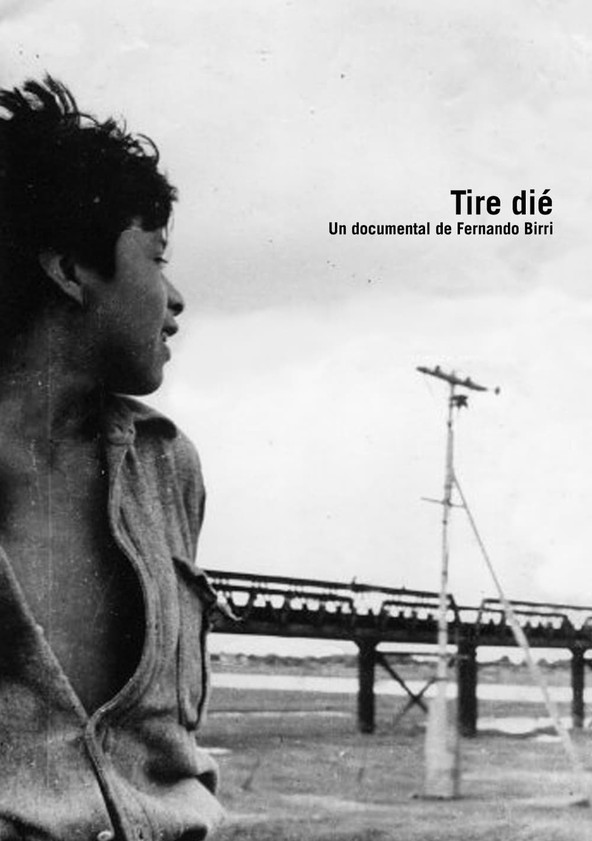

Para horror de la docente de Letras (y ex funcionaria de Cultura), tal vez la auténtica tradición de la literatura santafesina (sin olvidarnos del camalote y la totora) tenga también que ver con la limosna, con la mendicidad, con la compasión, con el tire dié de los poetas descalzos que, luego de devolverle el producto con una sonrisa, miramos correr por la ventanilla de un tren el Salado que, tal vez, nunca existió.